Page 47 - 理化检验-物理分册2022年第八期

P. 47

徐尚呈, 等: GCr15 轴承钢软化退火工艺

状态的显微组织呈典型的细片状, 该组织以细片状 当温度小于 A C1 温度时, 属于低温退火, 硬度

珠光体为主, 晶界含有少量的二次碳化物; 图 1b ) 是 的降低主要取决于碳化物的形态及分布, 即由片状

550 ℃ 退火时的显微组织, 可以看到组织和热轧态 珠光体向球状珠光体、 由细球状珠光体向粗球状珠

相 比 基 本 没 有 差 异, 主 要 是 细 片 状 珠 光 体; 从 光体转化。温度越高, 这种转化越快也越完全, 得到

图 1c ) ~1h ) 可以看出, 随着退火温度 的升高, 片状 的硬度越低。因此, 在760℃ 以下时, 随退火温度的

珠光体的片层间距逐渐增大, 直至消失, 700 ℃ 退火 升高, GCr15 轴承钢的硬度逐渐降低。

时, 片状珠光体开始球化, 显微组织为球化珠光体 + 温度时, 即在 γ+Fe 3 C 两相

当温度略高于 A C1

片状珠光体, 750 ℃ 退火时, 明显的片状珠光体已经 区加热, 由于奥氏体化温度比较低, 因此奥氏体的碳

消失, 显微组织主要为球化碳化物颗粒和长条状碳 含量是不均匀的, 而且有未溶解的碳化物。在加热

化物颗粒, 碳化物已经弥散在铁素体基 体上; 从图 过程中, 未溶解的碳化物会由片状珠光体逐渐转变

1i ) ~1l ) 可以看出, 760 , 770 ℃ 退火后的显微组织类 为球状珠光体, 而在随后的缓冷及恒温过程中, 不均

似, 主要为球化碳化物颗粒及极少量长条状碳化物 匀奥氏体的高碳处会成为碳化物的形核位置, 从而

颗粒, 780 , 800 ℃ 退火时组织已经 完 全 球 化; 从 图 使一部分碳化物直接长成球状, 另一部分仍以片状

1m ) ~1n ) 可以看出, 850℃ 时退火组织以球化碳化 成长的碳化物则在随后的缓冷或恒温过程中逐渐球

物为主, 同时出现了粗片状珠光体, 900 ℃ 退火时, 化 [ 3 ] 。在760~850℃ 退火时, 不同的退火温度对应

出现了大量粗片状珠光体, 同时伴有少量球化碳化 的硬度变化不大, 硬度为 185~200HBW 。

物颗粒。 温度时, 开始完全退火转变,

当温度大于 A CCm

2.2 退火温度对 GCr15 轴承钢硬度的影响 此时碳化物溶解较充分, 在随后的缓冷过程中, 由于

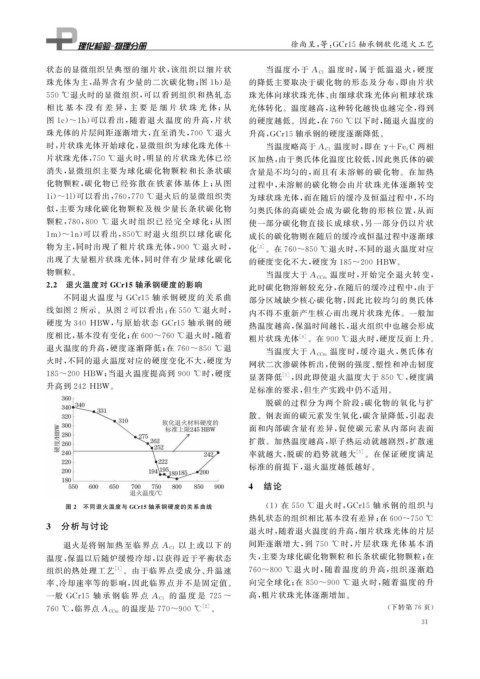

不同退火温度与 GCr15 轴承钢硬度的关系曲 部分区域缺少核心碳化物, 因此比较均匀的奥氏体

线如图2 所示。从图2 可以看出: 在550℃ 退火时, 内不得不重新产生核心而出现片状珠光体。一般加

硬度为 340 HBW , 与原始状态 GCr15 轴承钢的硬 热温度越高, 保温时间越长, 退火组织中也越会形成

度相比, 基本没有变化; 在600~760℃ 退火时, 随着 [ 4 ]

粗片状珠光体 。在900℃ 退火时, 硬度反而上升。

退火温度的升高, 硬度逐渐降低; 在 760~850 ℃ 退 温度时, 缓冷退火, 奥氏体有

当温度大于 A CCm

火时, 不同的退火温度对应的硬度变化不大, 硬度为 网状二次渗碳体析出, 使钢的强度、 塑性和冲击韧度

185~200HBW ; 当退火温度提高到 900 ℃ 时, 硬度 显著降低 [ 1 ] , 因此即使退火温度大于850℃ , 硬度满

升高到 242HBW 。

足标准的要求, 但生产实践中仍不适用。

脱碳的过程分为两个阶段: 碳化物的氧化与扩

散。钢表面的碳元素发生氧化, 碳含量降低, 引起表

面和内部碳含量有差异, 促使碳元素从内部向表面

扩散。加热温度越高, 原子热运动就越剧烈, 扩散速

率就越大, 脱碳的趋势就越大 [ 5 ] 。在保证硬度满足

标准的前提下, 退火温度越低越好。

4 结论

图 2 不同退火温度与 GCr15 轴承钢硬度的关系曲线 ( 1 )在 550 ℃ 退火时, GCr15 轴承钢的组织与

热轧状态的组织相比基本没有差异; 在600~750℃

3 分析与讨论 退火时, 随着退火温度的升高, 细片状珠光体的片层

以上或 以下的 间距逐渐增大, 到 750 ℃ 时, 片层状珠光体基本消

退火是将钢加热至临界点 A C1

温度, 保温以后随炉缓慢冷却, 以获得近于平衡状态 失, 主要为球化碳化物颗粒和长条状碳化物颗粒; 在

组织的热处理工艺 [ 1 ] 。由于临界点受成分、 升温速 760~800 ℃ 退火时, 随着温度的升高, 组织逐渐趋

率、 冷却速率等的影响, 因此临界点并不是固定值。 向完全球化; 在 850~900 ℃ 退火时, 随着温度的升

的 温 度 是 725~ 高, 粗片状珠光体逐渐增加。

一般 GCr15 轴 承 钢 临 界 点 A C1

[ 2 ] ( 下转第 76 页)

的温度是 770~900 ℃ 。

760 ℃ , 临界点 A CCm

3 1