Page 19 - 理化检验-物理分册2024年第七期

P. 19

王 月,等:焊接热输入对1 000 MPa级马氏体钢焊接接头组织和性能的影响

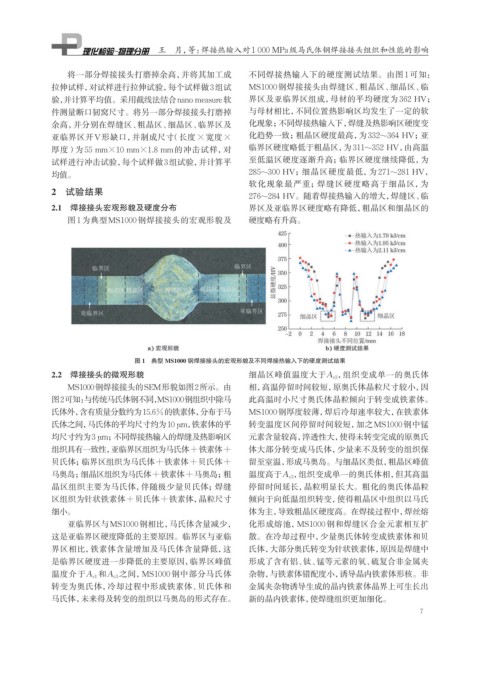

将一部分焊接接头打磨掉余高,并将其加工成 不同焊接热输入下的硬度测试结果。由图 1 可知:

拉伸试样,对试样进行拉伸试验,每个试样做3组试 MS1000钢焊接接头由焊缝区、粗晶区、细晶区、临

验,并计算平均值。采用截线法结合nano measure软 界区及亚临界区组成,母材的平均硬度为362 HV;

件测量断口韧窝尺寸。将另一部分焊接接头打磨掉 与母材相比,不同位置热影响区均发生了一定的软

余高,并分别在焊缝区、粗晶区、细晶区、临界区及 化现象;不同焊接热输入下,焊缝及热影响区硬度变

亚临界区开V形缺口,并制成尺寸(长度×宽度× 化趋势一致;粗晶区硬度最高,为332~364 HV;亚

厚度)为 55 mm×10 mm×1.8 mm的冲击试样,对 临界区硬度略低于粗晶区,为311~352 HV,由高温

试样进行冲击试验,每个试样做3组试验,并计算平 至低温区硬度逐渐升高;临界区硬度继续降低,为

均值。 285~300 HV;细晶区硬度最低,为 271~281 HV,

软化现象最严重;焊缝区硬度略高于细晶区,为

2 试验结果 276~284 HV。随着焊接热输入的增大,焊缝区、临

2.1 焊接接头宏观形貌及硬度分布 界区及亚临界区硬度略有降低,粗晶区和细晶区的

图1为典型MS1000钢焊接接头的宏观形貌及 硬度略有升高。

图 1 典型 MS1000 钢焊接接头的宏观形貌及不同焊接热输入下的硬度测试结果

2.2 焊接接头的微观形貌 细晶区峰值温度大于A c3 ,组织变成单一的奥氏体

MS1000钢焊接接头的SEM形貌如图2所示。由 相,高温停留时间较短,原奥氏体晶粒尺寸较小,因

图2可知: 与传统马氏体钢不同,MS1000钢组织中除马 此高温时小尺寸奥氏体晶粒倾向于转变成铁素体。

氏体外,含有质量分数约为15.6%的铁素体,分布于马 MS1000钢厚度较薄,焊后冷却速率较大,在铁素体

氏体之间,马氏体的平均尺寸约为10 μm,铁素体的平 转变温度区间停留时间较短,加之MS1000钢中锰

均尺寸约为3 μm;不同焊接热输入的焊缝及热影响区 元素含量较高,淬透性大,使得未转变完成的原奥氏

组织具有一致性,亚临界区组织为马氏体+铁素体+ 体大部分转变成马氏体,少量来不及转变的组织保

贝氏体;临界区组织为马氏体+铁素体+贝氏体+ 留至室温,形成马奥岛。与细晶区类似,粗晶区峰值

马奥岛;细晶区组织为马氏体+铁素体+马奥岛;粗 温度高于A c3 ,组织变成单一的奥氏体相,但其高温

晶区组织主要为马氏体,伴随极少量贝氏体;焊缝 停留时间延长,晶粒明显长大。粗化的奥氏体晶粒

区组织为针状铁素体+贝氏体+铁素体,晶粒尺寸 倾向于向低温组织转变,使得粗晶区中组织以马氏

细小。 体为主,导致粗晶区硬度高。在焊接过程中,焊丝熔

亚临界区与MS1000钢相比,马氏体含量减少, 化形成熔池,MS1000钢和焊缝区合金元素相互扩

这是亚临界区硬度降低的主要原因。临界区与亚临 散。在冷却过程中,少量奥氏体转变成铁素体和贝

界区相比,铁素体含量增加及马氏体含量降低,这 氏体,大部分奥氏转变为针状铁素体,原因是焊缝中

是临界区硬度进一步降低的主要原因,临界区峰值 形成了含有铝、钛、锰等元素的氧、硫复合非金属夹

温度介于A c1 和A c3 之间,MS1000 钢中部分马氏体 杂物,与铁素体错配度小,诱导晶内铁素体形核。非

转变为奥氏体,冷却过程中形成铁素体、贝氏体和 金属夹杂物诱导生成的晶内铁素体晶界上可生长出

马氏体,未来得及转变的组织以马奥岛的形式存在。 新的晶内铁素体,使焊缝组织更加细化。

7