Page 88 - 理化检验-物理分册2021年第七期

P. 88

许鸿翔, 等: 轧钢机渗碳淬火齿轮磨削裂纹产生原因及预防措施

余量, 导致首次粗磨时进给量过大。齿轮首次粗磨

时的进给量局部达到0.190mm , 导致局部磨削热过

高, 进而导致磨削裂纹。从使用后磨损痕迹分析, 齿

面受力接触区域宽度变窄, 齿面局部受力较大, 且齿

面磨削烧伤使表面形成拉应力, 运行时在外力作用

下, 表面首先产生裂纹, 白亮层下面至 0.60 mm 处

为磨削回火层, 硬度较低, 为 45.0 HRC 左右, 使得

裂纹较容易扩展, 当扩展到正常渗碳淬火层组织时,

硬度增大到 55.0HRC 左右, 单条裂纹扩展受阻, 开

始产生分支后继续扩展。

4 预防措施

造成磨削裂纹的因素较多, 需对以下几个方面

综合控制。( 1 ) 渗碳淬火后表面马氏体应为隐晶状

或细针状;( 2 ) 残余奥氏体含量控制在 20% ( 面积分

数) 以内;( 3 ) 表面碳含量控制在 0.7%~0.9% ( 质量

分数), 且碳含量梯度下降平稳;( 4 ) 碳化物呈弥散细

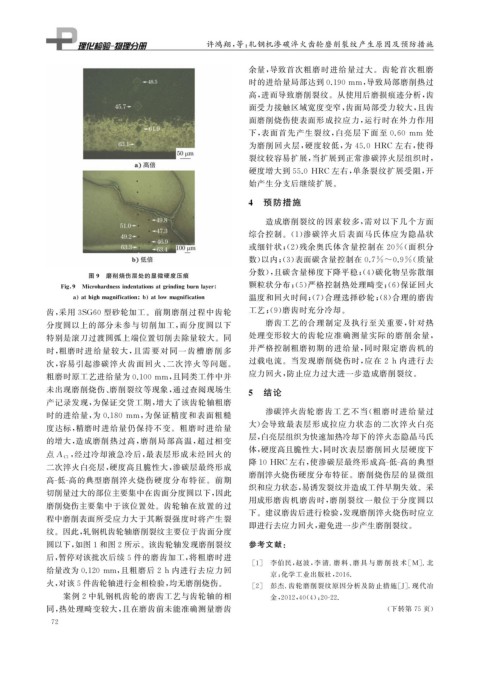

图 9 磨削烧伤层处的显微硬度压痕

颗粒状分布;( 5 ) 严格控制热处理畸变;( 6 ) 保证回火

Fi g 9 Microhardnessindentationsat g rindin gburnla y er

a athi g hma g nification b atlowma g nification 温度和回火时间;( 7 ) 合理选择砂轮;( 8 ) 合理的磨齿

齿, 采用 3SG60 型砂轮加工。前期磨削过程中齿轮 工艺;( 9 ) 磨齿时充分冷却。

分度圆以上的部分未参与切削加工, 而分度圆以下 磨齿工艺的合理制定及执行至关重要, 针对热

特别是滚刀过渡圆弧上端位置切削去除量较大。同 处理变形较大的齿轮应准确测量实际的磨削余量,

时, 粗磨时进给量较大, 且需要对同一齿槽 磨削多 并严格控制粗磨初期的进给量, 同时限定磨齿机的

过载电流。当发现磨削烧伤时, 应在 2h 内进行去

次, 容易引起渗碳淬火齿面回火、 二次淬火等问题。

粗磨时原工艺进给量为0.100mm , 且同类工件中并 应力回火, 防止应力过大进一步造成磨削裂纹。

未出现磨削烧伤、 磨削裂纹等现象, 通过查阅现场生 5 结论

产记录发现, 为保证交货工期, 增大了该齿轮轴粗磨

渗碳淬火齿轮磨齿工艺不当( 粗磨时进给量过

时的进给量, 为 0.180 mm , 为保证精度和表面粗糙

大) 会导致最表层形成拉应力状态的二次淬火白亮

度达标, 精磨时进给量仍保持不变。粗磨时进给量

层, 白亮层组织为快速加热冷却下的淬火态隐晶马氏

的增大, 造成磨削热过高, 磨削局部高温, 超过相变

体, 硬度高且脆性大, 同时次表层磨削回火层硬度下

, 经过冷却液急冷后, 最表层形成未经回火的

点 A C1

降10HRC 左右, 使渗碳层最终形成高 - 低 - 高的典型

二次淬火白亮层, 硬度高且脆性大, 渗碳层最终形成

磨削淬火烧伤硬度分布特征。磨削烧伤层的显微组

高 - 低 - 高的典型磨削淬火烧伤硬度分布特征。前期

织和应力状态, 易诱发裂纹并造成工件早期失效。采

切削量过大的部位主要集中在齿面分度圆以下, 因此

用成形磨齿机磨齿时, 磨削裂纹一般位于分度圆以

磨削烧伤主要集中于该位置处。齿轮轴在放置的过

下。建议磨齿后进行检验, 发现磨削淬火烧伤时应立

程中磨削表面所受应力大于其断裂强度时将产生裂

即进行去应力回火, 避免进一步产生磨削裂纹。

纹。因此, 轧钢机齿轮轴磨削裂纹主要位于齿面分度

圆以下, 如图1和图2所示。该齿轮轴发现磨削裂纹 参考文献:

后, 暂停对该批次后续 5 件的磨齿加工, 将粗磨时进

[ 1 ] 李伯民, 赵波, 李 清 . 磨 料、 磨 具 与 磨 削 技 术 [ M ] . 北

给量改为0.120mm , 且粗磨后 2h 内进行去应力回

京: 化学工业出版社, 2016.

火, 对该5件齿轮轴进行金相检验, 均无磨削烧伤。 [ 2 ] 彭杰 . 齿轮磨削裂纹原因分析及防止措施[ J ] . 现代冶

案例 2 中轧钢机齿轮的磨齿工艺与齿轮轴的相 金, 2012 , 40 ( 4 ): 20-22.

同, 热处理畸变较大, 且在磨齿前未能准确测量磨齿 ( 下转第 75 页)

7 2