Page 69 - 理化检验-物理分册2023年第七期

P. 69

汪春梅, 等: 40Cr钢承重连接杆开裂原因

回火索氏体+细珠光体+铁素体; 试样近表面处的 1.5 非金属夹杂物评定

组织为回火索氏体+少量的铁素体, 内部裂纹处的 在裂纹附近取样, 将试样磨制、 抛光后进行非金

组织与近表面处的组织存在明显差异; 纵向裂纹较 属夹杂物评定, 结果如表2所示, 可见其 A 、 B 、 C 、 D

长, 且延伸至外表面, 裂纹尖端较细, 裂纹两侧无脱 类细系均低于1.0 级, 粗系为 0 级, 大颗粒夹杂 Ds

碳, 可见氧化物。 类低于1.5级, 满足标准要求。

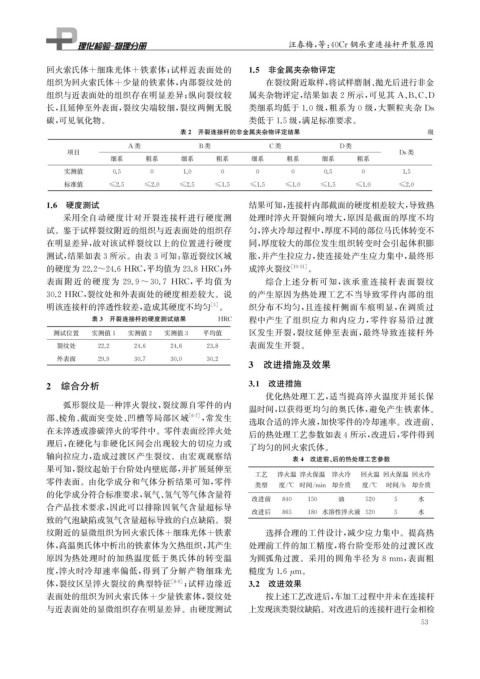

表2 开裂连接杆的非金属夹杂物评定结果 级

A 类 B类 C类 D类

项目 Ds类

细系 粗系 细系 粗系 细系 粗系 细系 粗系

实测值 0.5 0 1.0 0 0 0 0.5 0 1.5

标准值 ≤2.5 ≤2.0 ≤2.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.0 ≤1.5 ≤1.0 ≤2.0

1.6 硬度测试 结果可知, 连接杆内部截面的硬度相差较大, 导致热

采用全自动硬度计对开裂连接杆进行硬度测 处理时淬火开裂倾向增大, 原因是截面的厚度不均

试。鉴于试样裂纹附近的组织与近表面处的组织存 匀, 淬火冷却过程中, 厚度不同的部位马氏体转变不

在明显差异, 故对该试样裂纹以上的位置进行硬度 同, 厚度较大的部位发生组织转变时会引起体积膨

测试, 结果如表3所示。由表3可知: 靠近裂纹区域 胀, 并产生拉应力, 使连接处产生应力集中, 最终形

的硬度为22.2~24.6HRC , 平均值为23.8HRC ; 外 成淬火裂纹 [ 10-11 ] 。

表面附近的硬度为 29.9~30.7 HRC , 平均值为 综合上述分析可知, 该承重连接杆表面裂纹

30.2HRC , 裂纹处和外表面处的硬度相差较大。说 的产生原因为热处理工艺不当导致零件内部的组

明该连接杆的淬透性较差, 造成其硬度不均匀 [ 5 ] 。 织分布不均匀, 且连接杆侧面车痕明显, 在调质过

表3 开裂连接杆的硬度测试结果 HRC 程中产生了组织应力和内应力, 零件容易沿过渡

测试位置 实测值1 实测值2 实测值3 平均值 区发生开裂, 裂纹延伸至表面, 最终导致连接杆外

裂纹处 22.2 24.6 24.6 23.8 表面发生开裂。

外表面 29.9 30.7 30.0 30.2

3 改进措施及效果

2 综合分析 3.1 改进措施

优化热处理工艺, 适当提高淬火温度并延长保

弧形裂纹是一种淬火裂纹, 裂纹源自零件的内

温时间, 以获得更均匀的奥氏体, 避免产生铁素体。

部、 棱角、 截面突变处、 凹槽等局部区域 [ 6-7 ] , 常发生

选取合适的淬火液, 加快零件的冷却速率。改进前、

在未淬透或渗碳淬火的零件中。零件表面经淬火处

后的热处理工艺参数如表4所示, 改进后, 零件得到

理后, 在硬化与非硬化区间会出现较大的切应力或

了均匀的回火索氏体。

轴向拉应力, 造成过渡区产生裂纹。由宏观观察结 表4 改进前、 后的热处理工艺参数

果可知, 裂纹起始于台阶处内壁底部, 并扩展延伸至

工艺 淬火温 淬火保温 淬火冷 回火温 回火保温 回火冷

零件表面。由化学成分和气体分析结果可知, 零件 类型 度 / ℃ 时间 / min 却介质 度 / ℃ 时间 / h 却介质

的化学成分符合标准要求, 氧气、 氢气等气体含量符

改进前 840 150 油 520 5 水

合产品技术要求, 因此可以排除因氧气含量超标导

改进后 865 180 水溶性淬火液 520 5 水

致的气泡缺陷或氢气含量超标导致的白点缺陷。裂

纹附近的显微组织为回火索氏体+细珠光体+铁素 选择合理的工件设计, 减少应力集中。提高热

体, 高温奥氏体中析出的铁素体为欠热组织, 其产生 处理前工件的加工精度, 将台阶变形处的过渡区改

原因为热处理时的加热温度低于奥氏体的转变温 为圆弧角过渡。采用的圆角半径为 8mm , 表面粗

度, 淬火时冷却速率偏低, 得到了分解产物细珠光 糙度为1.6 μ m 。

体, 裂纹区呈淬火裂纹的典型特征 [ 8-9 ] ; 试样边缘近 3.2 改进效果

表面处的组织为回火索氏体+少量铁素体, 裂纹处 按上述工艺改进后, 车加工过程中并未在连接杆

与近表面处的显微组织存在明显差异。由硬度测试 上发现该类裂纹缺陷。对改进后的连接杆进行金相检

5 3