Page 21 - 理化检验-物理分册2018第四期

P. 21

白 涛, 等: 三类内应力之间的关系及其对疲劳的作用

错组态, 与图 12a ) 中的理想晶粒有很大的区别.

分析变形金属时, 由于物理模型与实际结构的

差距如此之大, 因此华丽的数学处理只能如同建在

沙漠上的高楼, 只有在无位错的陶瓷粒度分析上, 谱

型分析才能取得较好的效果.

2 三类内应力对疲劳的作用

2.1 I类应力对疲劳的作用

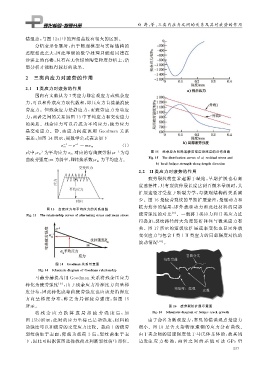

国内有文献认为I类应力即宏观应力或残余应

力, 可以和外载应力取代数和, 即压应力直接抵消疲

劳应力.但残余应力是静应力, 而疲劳应力为动应

力, 两者之间的关系如图 13 中平均应力和交变应力

的关系.残余应力可以看成为平均应力, 疲劳应力

是交变应力.静、 动 应 力 间 应 该 用 Goodman 关 系

表述, 如图 14 所示, 用数学公式表达如下

- 1 - 1 ( 1 )

σ m = σ -mσ m

式中: σ m 为平均应力σ m 对应的弯曲疲劳限; σ 为弯 图 15 残余应力和局部疲劳强度沿深度的分布曲线

-1

-1

Fi g 敭15 Thedistributioncurvesofa residualstressand

曲疲劳强度; m 为斜率, 即转换系数; σ m 为平均应力.

b localfati g uestren g thalon gdee p thdirection

2.2 II类应力对疲劳的作用

疲劳裂纹萌生常起源于缺陷, 早期扩展也有高

度选择性, 只有裂纹伸展长度达到百微米量级时, 其

扩展途径才受控于断裂力学, 与微观结构的关系减

少.图 16 是疲劳裂纹的早期扩展途径, 是驱动力和

抗力博弈的结果, 即外载驱动力和此处材料的局部

图 13 交变应力与平均应力的关系曲线

疲劳强度的对比 [ 9 ] .一般将I类应力和II类应力进

Fi g 敭13 Therelationshi p curvesofalternatin g stressandmeanstress

行叠加, 裂纹路径的大角度转折往往与微观应力有

关.图 17 所示的短裂纹扩展速率变化也显示外载

交变应力与包含I类 +II类应力的局部强度对抗的

波动情况 [ 10 ] .

图 14 Goodman关系示意图

Fi g 敭14 Schematicdia g ramofGoodmanrelationshi p

马赫劳赫提出用 Goodman 关系将残余压应力

转化为疲劳强度 [ 8 ] , 由于残余应力沿深度方向呈梯

度分布, 因此转化成弯曲疲劳强度也应该是沿深度

方向 呈 梯 度 分 布, 称 之 为 局 部 疲 劳 强 度, 如 图 15

所示. 图 16 疲劳裂纹扩展示意图

将 残 余 应 力 换 算 成 局 部 疲 劳 强 度 后,如 Fi g 敭16 Schematicdia g ramoffati g uecrackg rowth

图 15b ) 所示, 此时的应力坐标已是动强度, 材料的 由于命名为微观应力, 常见的错误观点是应力

动强度可以和疲劳的交变应力比较.载荷 1 的疲劳 很小.图 18 是含夹杂物滚珠钢的应力分布曲线.

裂纹萌生于表面, 降载为载荷 2 后, 裂纹萌 生于表 由于夹杂物的屈服强度低于马氏体基体的, 故其周

下, 因此可根据该图选择载荷及判断裂纹萌生部位. 边发生 应 力 松 弛, 两 者 之 间 的 差 值 可 达 GPa 量

2 3 7