Page 25 - 理化检验-物理分册2022年第十一期

P. 25

陈洁明, 等: 40Cr钢等温淬火形成的下贝氏体组织形貌特征

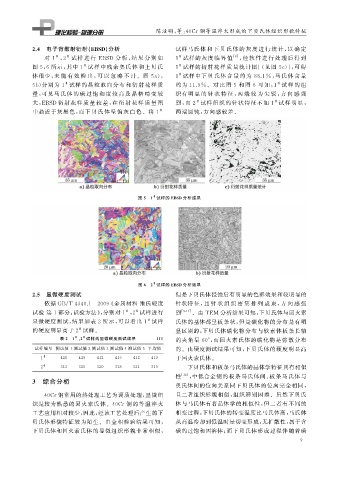

2.4 电子背散射衍射( EBSD ) 分析 试样马氏 体 和 下 贝 氏 体 的 灰 度 进 行 统 计, 以 确 定

对 1 , 2 试 样 进 行 EBSD 分 析, 结 果 分 别 如 1 试样的灰 度 临 界 值 [ 8 ] , 经 软 件 进 行 处 理 后 得 到

#

#

#

图 5 , 6 所示, 其中 1 试样中残余奥氏体和上贝氏 1 试样的衍射花样质量统计图[( 见图 5c )], 可得

#

#

#

体很少, 未 能 有 效 检 出, 可 以 忽 略 不 计。 图 5a ), 1 试样中下 贝 氏 体 含 量 约 为 88.1% , 马 氏 体 含 量

5b ) 分别为 1 试样的晶粒取向分布和衍射花样质 约为 11.9% 。对 比 图 5 和 图 6 可 知, 1 试 样 的 组

#

#

量, 可见马 氏 体 的 碳 过 饱 和 度 较 高 及 晶 格 畸 变 较 织有明 显 的 针 状 特 征, 两 端 较 为 尖 锐, 方 向 感 强

大, EBSD 衍射花 样 质 量 较 差, 在 衍 射 花 样 质 量 图 烈, 而 2 试样组织的针状特征不如 1 试样明显,

#

#

#

中趋近于灰黑色, 而下贝氏体呈偏灰白色。将 1 两端圆钝, 方向感较差。

#

图 5 1 试样的 EBSD 分析结果

#

图 6 2 试样的 EBSD 分析结果

2.5 显微硬度测试 但是下贝氏体侵蚀后有明显的色彩效果和较明显的

依据 GB / T4340.1 — 2009 《 金属材料 维氏硬度 针状特 征, 且 针 状 组 织 密 集 排 列 成 束, 方 向 感 强

试验 第 1 部分: 试验方法》, 分别对 1 , 2 试样进行 烈 [ 9-11 ] 。由 TEM 分析结果可知, 下贝氏体与回火索

#

#

显微硬度测试, 结果如表 2 所示, 可以看出 1 试样 氏体的基体都呈板条状, 但是碳化物的分布是有明

#

#

的硬度明显高于 2 试样。 显区别的, 下贝氏体碳化物分布与铁素体板条长轴

表 2 1 , 2 试样的显微硬度测试结果 HV 的夹角呈 60° , 而回火索氏体的碳化物是弥散分布

#

#

试样编号 测试值 1 测试值 2 测试值 3 测试值 4 测试值 5 平均值 的。由硬度测试结果可知, 下贝氏体的硬度明显高

#

1 426 429 412 415 412 419 于回火索氏体。

# 下贝氏体和板条马氏体的晶体学特征具有相似

2 313 325 320 318 321 319

性 [ 12 ] , 中低合金钢的板条马氏体间、 板条马氏体与

3 综合分析

奥氏体间的位向关系同下贝氏体的位向完全相同,

40Cr钢常用的热处理工艺为调质处理, 显微组 且二者组织形貌相似, 组织辨别困难。虽然下贝氏

织是较为熟悉的回火索氏体。 40Cr钢的等温淬火 体与马氏体有着晶体学的相似性, 但二者有不同的

工艺应用相对较少, 因此, 经该工艺处理后产生的下 相变过程, 下贝氏体的转变温度比马氏体高, 马氏体

贝氏体形貌特征较为陌生。由金相检验结果可知, 从高温冷却到低温时是切变形成, 无扩散性, 属于含

下贝氏体和回火索氏体的显微组织形貌非常相似, 碳的过饱和固溶体; 而下贝氏体形成过程伴随着碳

9