Page 54 - 理化检验-物理分册2021年第一期

P. 54

郑 勇, 等: 低活化铁素体 / 马氏体钢原奥氏体晶界显示技术探讨

系数, 被考虑作为第四代反应堆中快堆设计的包壳 为阳极, 电子流向电位高的部分, 称为阴极, 即为由

主要候选材料。目前, 美国、 欧洲、 韩国和日本已经 微电池作用造成的金属腐蚀 [ 7-10 ] 。

研 究 出 了 9Cr2WVTa , Eurofer97 , F82H , T91 , 在电化学腐蚀中, 溶液通过离子传导电流, 在待

HT9 , JLF-1 等低活化铁 素体 / 马氏体钢 [ 1-3 ] 。中国 腐蚀的金属材料表面, 金属失去电子形成离子而溶

核动力研究设计院核燃料及材料研究所针对新型反 解。因此电流密度高的地方将有较多的离子形成,

应堆苛刻环境( 高温、 高压、 腐蚀、 高辐照等) 的迫切 腐蚀较为严重。 F / M 钢的显微组织是由不同的晶

粒组成, 晶粒之间存在晶界, 晶内为有序的板条马氏

需求, 研制出新型的低活化铁素体 / 马氏体钢( F / M

钢)。因 F / M 钢热处理后显微组织为具有高位错密 体和细小碳化物析出相, 而晶界上存在缺陷和杂质

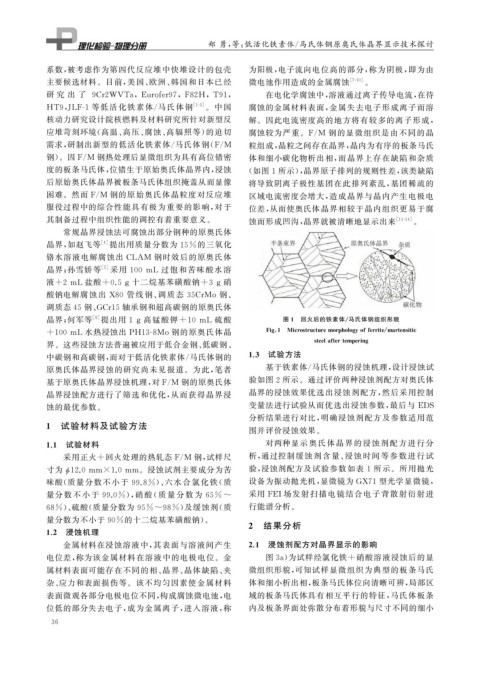

度的板条马氏体, 位错生于原始奥氏体晶界内, 浸蚀 ( 如图 1 所示), 晶界原子排列的规则性差, 该类缺陷

后原始奥氏体晶界被板条马氏体组织掩盖从而显像 将导致阴离子极性基团在此排列紊乱, 基团稀疏的

困难。然而 F / M 钢的原始奥氏体晶粒度对反应堆 区域电流密度会增大, 造成晶界与晶内产生电极电

服役过程中的综合性能具有极为重要的影响, 对于 位差, 从而使奥氏体晶界相较于晶内组织更易于腐

其制备过程中组织性能的调控有着重要意义。 蚀而形成凹沟, 晶界就被清晰地显示出来 [ 11-14 ] 。

常规晶界浸蚀法可腐蚀出部分钢种的原奥氏体

晶界, 如赵飞等 [ 4 ] 提出用质量分数为 15% 的三氧化

铬水溶液电解腐蚀出 CLAM 钢时效后的原奥氏体

晶界; 孙雪娇等 [ 5 ] 采用 100 mL 过饱和苦味酸水溶

液 +2mL 盐酸 +0.5g 十二烷基苯磺酸钠 +3g 硝

酸钠电解腐蚀出 X80 管线钢、 调质态 35CrMo 钢、

调质态45 钢、 GCr15 轴承钢和超高碳钢的原奥氏体

晶界; 何军等 [ 6 ] 提出用 1g 高锰酸钾 +10 mL 硫酸 图 1 回火后的铁素体 / 马氏体钢组织形貌

+100mL 水热浸蚀出 PH13-8Mo 钢的原奥氏体晶 Fi g 1 Microstructuremor p holo gy offerrite martensitic

steelaftertem p erin g

界。这些浸蚀方法普遍被应用于低合金钢、 低碳钢、

中碳钢和高碳钢, 而对于低活化铁素体 / 马氏体钢的 1.3 试验方法

原奥氏体晶界浸蚀的研究尚未见报道。为此, 笔者 基于铁素体 / 马氏体钢的浸蚀机理, 设计浸蚀试

基于原奥氏体晶界浸蚀机理, 对 F / M 钢的原奥氏体 验如图 2 所示。通过评价两种浸蚀剂配方对奥氏体

晶界浸蚀配方进行了筛选和优化, 从而获得晶界浸 晶界的浸蚀效果优选出浸蚀剂配方, 然后采用控制

蚀的最优参数。 变量法进行试验从而优选出浸蚀参数, 最后与 EDS

分析结果进行对比, 明确浸蚀剂配方及参数适用范

1 试验材料及试验方法

围并评价浸蚀效果。

1.1 试验材料 对两种显示奥氏体晶界的浸蚀剂配方进行分

采用正火 + 回火处理的热轧态 F / M 钢, 试样尺 析, 通过控制缓蚀剂含量、 浸蚀时间等参数进行试

寸为 12.0mm×1.0mm 。浸蚀试剂主要成分为苦 验, 浸蚀剂配方及试验参数如表 1 所示。所用抛光

ϕ

味酸( 质量分数不小于 99.8% )、 六水合氯化铁( 质 设备为振动抛光机, 显微镜为 GX71 型光学显微镜,

采用 FEI场发射扫描电镜结合电子背散射衍射进

量分 数 不 小 于 99.0% ), 硝 酸 ( 质 量 分 数 为 65% ~

68% )、 硫酸( 质量分数为 95%~98% ) 及缓蚀剂( 质 行能谱分析。

量分数为不小于 90% 的十二烷基苯磺酸钠)。

2 结果分析

1.2 浸蚀机理

金属材料在浸蚀溶液中, 其表面与溶液间产生 2.1 浸蚀剂配方对晶界显示的影响

电位差, 称为该金属材料在溶液中的电极电位。金 图3a ) 为试样经氯化铁 + 硝酸溶液浸蚀后的显

属材料表面可能存在不同的相、 晶界、 晶体缺陷、 夹 微组织形貌, 可知试样显微组织为典型的板条马氏

杂、 应力和表面损伤等。该不均匀因素使金属材料 体和细小析出相, 板条马氏体位向清晰可辨, 局部区

表面微观各部分电极电位不同, 构成腐蚀微电池, 电 域的板条马氏体具有相互平行的特征, 马氏体板条

位低的部分失去电子, 成为金属离子, 进入溶液, 称 内及板条界面处弥散分布着形貌与尺寸不同的细小

3 6